股関節のモビリティ(可動性)は腰椎の負荷やスポーツパフォーマンスと密接に関連し、その向上にはストレッチが一般的に用いられます。一方で、体幹の安定性が四肢の可動性を高めるという理論もあります。

では、実際に可動域を大きく改善するのはどちらなのでしょうか。

股関節のモビリティ(可動性)は腰椎と密接な関係があり、腰痛患者では可動性が低下していることが報告されています(1、2)。また、股関節のモビリティが高いほど、腰椎への負荷が小さくなるという報告もあります(3)。

さらに、股関節のダイナミックウォームアップによってスプリントタイムの向上が起こったとする報告(5)や、股関節のモビリティの高さがラグビーのスクラムの強さに関連しているとの報告(4)もあり、運動パフォーマンスにも影響を及ぼすと考えられます。

股関節のモビリティを向上させる方法としては、まずストレッチが挙げられます。しかしKiblerらは、胴体の近位部のスティフネス(剛性)が遠位部(体肢)のモビリティを向上させるという考え方(6)を提唱しており、コアの安定性向上も股関節のモビリティ向上につながる可能性を示唆しています。

そこで、今回紹介する研究では股関節の可動域向上に効果的な方法として、ストレッチとコアの安定性トレーニングを用い、その効果を検証しました。

Hip joint range of motion improvements using three different interventions.

3つの異なる介入方法を用いた股関節可動域の改善

Moreside, JM and McGill, SM.

J Strength Cond Res 26(5): 1265–1273, 2012

この研究の目的は、受動的な股関節の可動域(ROM:Range of Motion)3つのエクササイズ介入方法とコントロール群の効果を分析することである。

受動的な可動域の向上方法についてのこれまでの研究では、特に股関節に対するストレッチ方法に集中していた。コアの安定性や、運動トレーニング、そして筋膜ストレッチのテクニックが症状のない選択されたグループの股関節のモビリティに与える効果は明確になっていない。

股関節のモビリティに制限のある24名の男性(身長=178.3±7.1 cm、体重=81.2±15.05 kg)

この研究では、股関節のモビリティに制限のある(<50パーセンタイル)24名の若い男性が無作為に4つのグループに振り分けられた。

・股関節ストレッチ群:股関節の回旋および伸展を対象とした受動的ストレッチ

・股関節ストレッチ&安定性トレーニング群:股関節と体幹の運動コントロールエクササイズを伴うストレッチ

・脊柱安定性トレーニング群:運動コントロールエクササイズを伴うコアの持久力トレーニング

・コントロール群:通常の生活を維持し、特別な介入は行わない

それぞれのグループ、股関節ROM、動作パターン、そしてコア持久力のタイムに応じて、6週間のホームエクササイズプログラムがそれぞれに処方された。股関節ROMの向上に対するグループ毎の課題の効果を分析するために2方向の分散分析をおこなった。

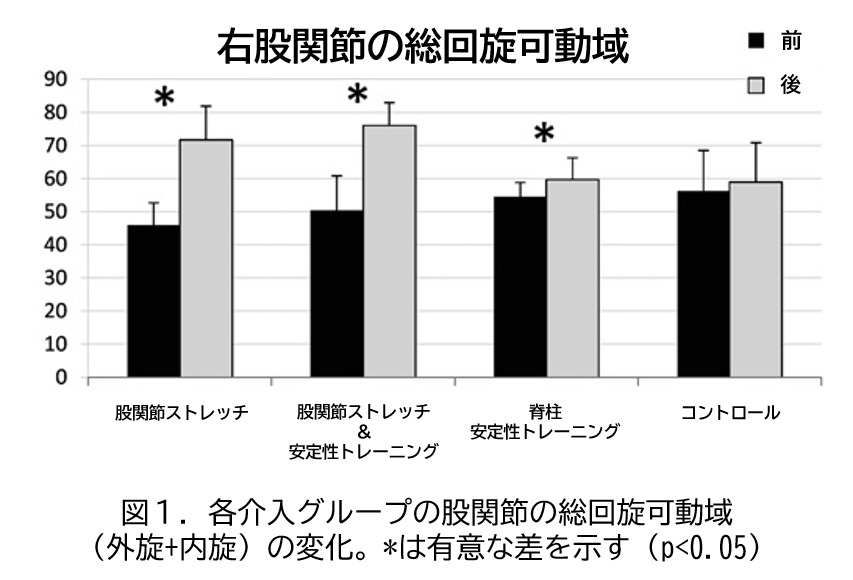

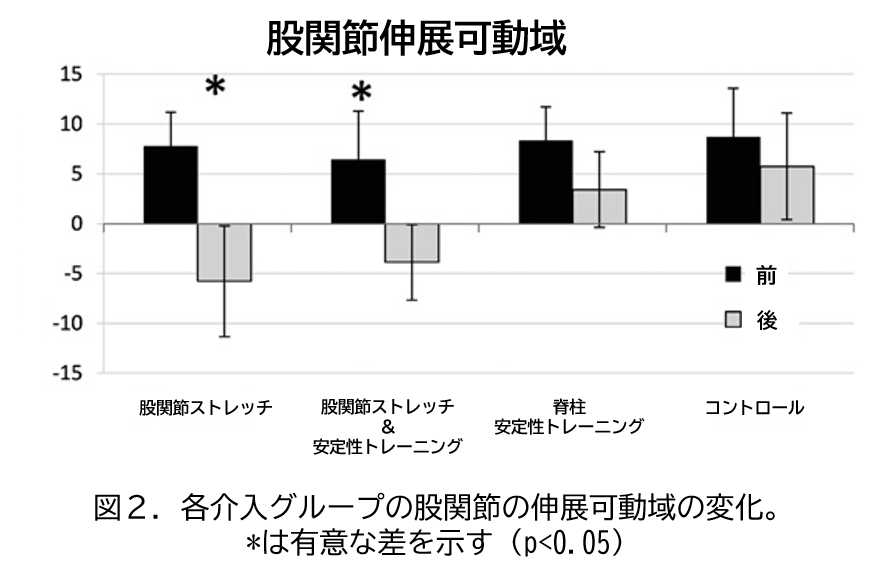

両方のストレッチのグループは股関節ROMに有意な向上を示し(p<0.05)(図1、2)、獲得された股関節のモビリティは75パーセンタイル以上であり、回旋の向上は56%にも及んだ。

ストレッチをせずに、コア持久力と運動コントロールエクササイズだけを処方されたグループも、ROMにおいて中程度の向上を示したが、回旋に関しては有意なわずかな向上だけであった。コア持久力の保持タイムの平均は38~53%向上した。

これらの結果は、股関節に加えて、上半身の筋膜組織も目的としたストレッチは、股関節モビリティに制限のある若い男性において股関節の可動域を劇的に向上させることを示唆している。

股関節のROMが、能動的なストレッチをしていないグループでも向上したということは、安定性や体肢をリハビリしている際の「近位の剛性トレーニング」を含むことの潜在的な効果を強調している。

オリジナルの文献はこちら

本研究で用いられたストレッチの方法は、単なる下肢のストレッチに留まらず、全身の筋膜による力の伝達を考慮し、上半身と連動させたものでした。そのようなストレッチの結果、股関節の回旋可動域は、ストレッチのみのグループとストレッチ+エクササイズのグループにおいて、右側の平均でそれぞれ56.6%と56.1%、左側で32.0%と37.4%と有意な向上が見られました。また、これらのグループでは股関節の伸展可動域も向上しました。

コントロール群では介入前後の有意差はありませんでしたが、ストレッチをせずコアエクササイズのみを行ったグループでも介入前後で有意な差が見られました。変化率はわずかでしたが、股関節の回旋可動域は右側で9.7%、左側で13.2%向上しました(p<0.05)。

一方、股関節の伸展には有意な差は見られませんでした。股関節の伸展には有意な差は見られませんでした。さらに、このグループではコアの持久力の変化も計測され、統計上、介入前後の有意差は認められなかったものの、効果量が0.6~2.06とエクササイズの効果の高さがうかがえました。これらの結果は、Kiblerらが提唱した概念を支持し、体幹の安定性の向上が四肢のモビリティを向上させる可能性を示しました。

今回紹介した研究では、一般的なストレッチとの比較は行われませんでしたが、目的とする部位(本研究では股関節)に関連する筋膜も合わせてストレッチすることによる可動域の向上効果が示されました。また、そのようなストレッチと比較して効果は限定的だったものの、コアの安定性向上が股関節の可動域向上に貢献することも示されました。

これらの結果から、関節の可動域には、筋の柔軟性だけでなく、筋膜などの複合体や近位部の安定性など、多様な要素が関与していることが示唆されます。

1. Sjolie, A.N. (2004). Low-back pain in adolescents is associated with poor hip mobility and high body mass index. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 14, 168–175

2. Dolan, P., and Adams, M.A. (1993). Influence of lumbar and hip mobility on the bending stresses acting on the lumbar spine. Clinical Biomechanics 8, 185–192

3. Ko, M. J., Noh, K. H., Kang, M. H., & Oh, J. S. (2016). Differences in performance on the functional movement screen between chronic low back pain patients and healthy control subjects. Journal of Physical Therapy Science, 28(7), 2094–2096

4. Clayton, J.D., Kirkwood, R.N., and Gregory, D.E. (2019). The influence of hip mobility and quadriceps fatigue on sagittal spinal posture and muscle activation in rugby scrum performance. European Journal of Sport Science 19, 603–611

5. Cetin, O., and Isik, O. (2020). The acute effects of a dynamic warm-up including hip mobility exercises on sprint, agility and vertical jump performance. European Journal of Human Movement 45, 55–61

6. Kibler, W.B., Press, J., and Sciascia, A. (2006). The role of core stability in athletic function. Sports Medicine (Auckland, N.Z.) 36, 189–198