VBT(Velocity Based Training)というトレーニング手法をご存じでしょうか。動作速度を指標にしたトレーニング管理法で、トレーニング中の疲労状態の“見える化”や効率的なプログラム作成の方法として注目されています。今回紹介する記事は、VBTをトレーニングプログラム作成に効果的に組み込む実践例についてです。

VBT(Velocity Based Training)とは、速度を基準とするトレーニングの略称で、トレーニング中の動作速度を測定し、その数値を使ってセッションの負荷を調整する方法です。

例えば、ある負荷において生み出された速度が、以前のセッションよりも小さければ、最大筋力の低下や総合的な疲労の蓄積増加を示していると考えられ、その逆も然りです。

VBT、つまり動作速度を効果的に利用する方法のひとつとして、速度低下率(%)を利用して、セット内で実施するトレーニング量をコントロールすることが挙げられています。

これは、1セットの中で最初のレップや最速のレップの速度を基準にし、そこからどれだけ遅くなったかを見て、あらかじめ決めた閾値に達したらセットを終了する方法です。

速度低下の程度は、期分けされた年間計画(ピリオダイゼーション)における各トレーニング目標に従って決められます。

例えばオフシーズンでは、総合的な運動容量や骨格筋の横断面積向上が目標である場合、1セット当たりの合計量、つまり運動量を多く処方する必要があります。したがって、速度低下率は大きめに、30~40%を設定します。

一方で、プレシーズンやインシーズンには、力発揮能力の至適化、競技力向上、疲労の管理が主な目的となります。1セット当たりの合計量を減少させるために、速度低下率は小さめに、10~20%を設定します。

記事では特に疲労管理の観点から、速度低下率を用いることが強調されています。実際の研究においても、速度低下率を用いて疲労管理することで、トレーニング量が少なかったにもかかわらず、ジャンプの跳躍高が向上したことも示されています。

ただし、この方法には注意点もあります。

速度低下閾値に達するまでに実施することのできるレップ数には、個々人でかなり差があります。できるだけ多くのレップを実施するよう設定すると、実施回数によっては、疲労をコントロールするという本来の目的と反して、過度な疲労に曝されてしまうリスクが指摘されています。

これに対処するためには実際のプログラム作成において、速度低下率に加えて、従来のトレーニング目標に則したレップ数を用いることが推奨されています。速度低下率が閾値に達しない場合でも、予め決められたレップ数に達した場合には、セッションを終了させるのです。こうすることで、セッションの焦点を、目指すべきトレーニング目標から意図せず逸らすこともなく、また過度な疲労を招くこともなくなるとされています。

VBTでは、過去のレップ速度を超えようとするあまり、適切ではない動作方策に陥って、傷害リスクを高めないようにすることが重要です。VBTはトレーニング過程を増強させるために利用するべきであり、トレーニング指導者は、デバイスが表示する速度をただ見守るのではなく、目の前のトレーナーの指導に携わる必要があります。

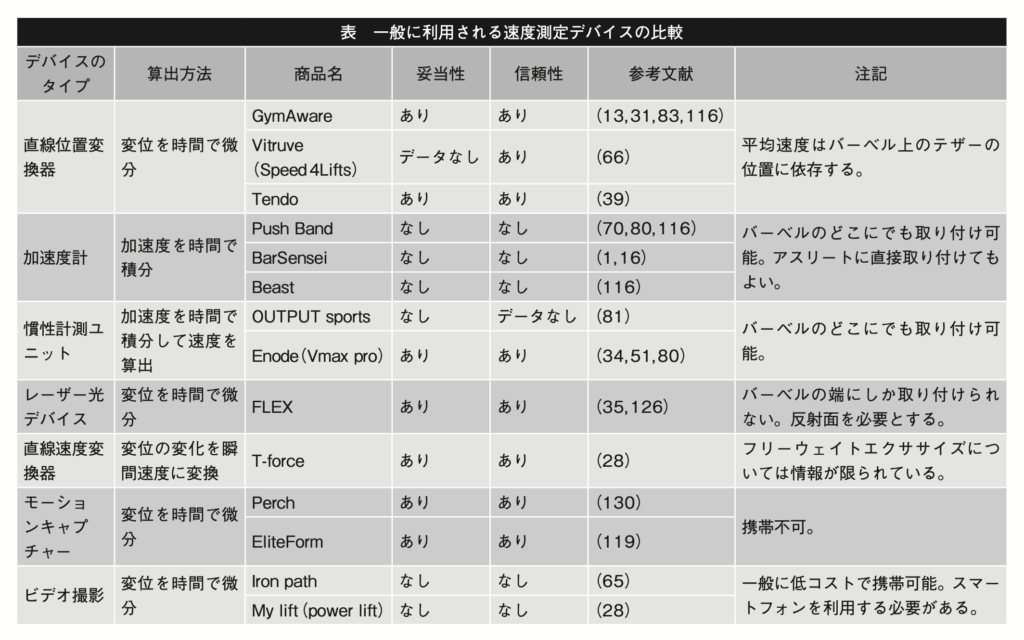

記事ではVBTを用いるその他の手法における注意点や、VBTのデバイスに関する情報にも言及されています。VBTに関する現在の科学文献を基にした適切な情報に触れ、指導に適切に生かしていただければ幸いです。