バドミントンは、驚異的なスピードとパワーを兼ね備えた爆発的な競技です。シャトルの最高速度は時速300kmを超え、選手はそのわずかな動きに素早く反応し、ジャンプ、方向転換、そして力強いスマッシュを繰り出します。そんなハイパフォーマンスを実現するには、戦術や技術だけでなく「フィジカル」が欠かせません。

今回の記事では、マレーシア代表選手に導入されてきた、バドミントンに特化した筋力トレーニングの考え方と具体例が紹介されています。

この記事では筋収縮の特徴、伸張性筋活動の重要性、伸張-短縮サイクルの時間と深さ、可動域、そして身体の姿勢を検証することで、バドミントンの競技を分析しています。例えば、ドロップショットを拾うためには素早い加速が重要です。その際、最適なポジションをとるために加速する動作としては、足関節、膝関節、股関節の可動域を小さく利用するが、爆発的に動きます。そしてそのためには、伸張-短縮サイクルを利用することと、筋力を利用することが挙げられます。

前者は、まず脚の沈み込みあるいは脚を前後にすることで、より大きな床反力を生み出し、その後に移動したい方向へ、より爆発的に移動することとなります。一方後者の場合には、事前の沈み込みあるいは脚のスプリットを行うことなく、シャトルへ向かって爆発的に移動します。この方法は、シャトルを拾うのに限られた時間しかなく、素早く移動すれば難しいショットに追いつける可能性が高い場合に多く見られます。短縮性筋活動が主体の動作中に大きな力を発揮する能力は、優れた予測能力を生かすことのできる筋力特性であり、アスリートの能力識別に役立つことが示されています。このタイプの動作に求められるものは、特に筋が弛緩している状態からの素早い力の立ち上がり率(rate of force development:RFD)です。

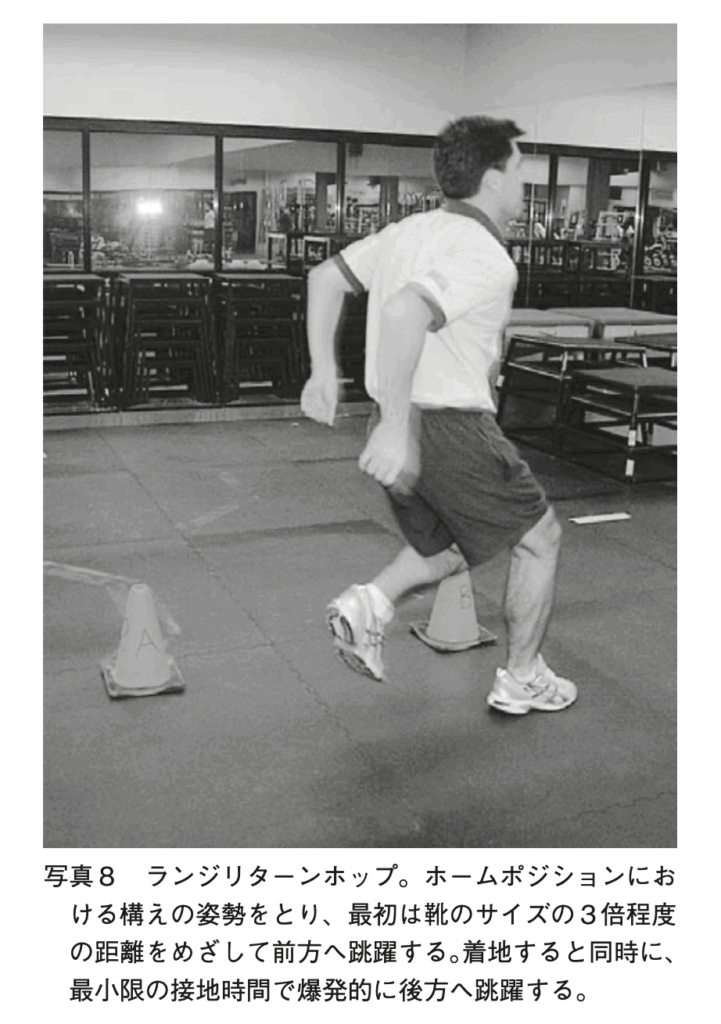

バドミントンに特化したトレーニングとして、コンプレックストレーニング(一般に、レジスタンストレーニングエクササイズを行ったあと、動作的に類似した動きのプライオメトリックスエクササイズを行う)が挙げられています。プライオメトリックエクササイズの例としては、構えの姿勢から最初は靴のサイズの3倍程度の距離をめざして前方へジャンプし、着地すると同時に、最小限の接地時間で爆発的に後方へジャンプして戻る、ランジリターンホップなどが紹介されています。

エリート選手の年間スケジュールは過密です。従来の「筋肥大→筋力→パワー」という3段階のピリオダイゼーション(期分け)では間に合いません。そこで提案されているのが、週単位で強度や内容を変化させる「非線形ピリオダイゼーション」です。

例として、週2回のレジスタンストレーニングを、

・1日目は高負荷トレーニング(筋力刺激+爆発的動作)

・2日目は軽負荷・高速トレーニング(動作速度の強化)

といった形で組み立て、試合とトレーニングの両立を図ることが示されています。

記事には、その他の競技分析内容、様々な下半身・上半身のエクササイズや、具体的なトレーニングプログラム例も示されています。この記事は、主にエリートレベルの選手を対象としたものであり、直接的には競技選手にとって参考になる内容と思われますが、競技分析から得られた鍛えるべき体力要素など、レクリエーションレベルでもレベルアップのためにトレーニングを導入したい方々に参考になる部分があろうかと思います。

NSCAジャパン2010年翻訳掲載分 Vol.17 No.5 p.28~36

原文 Strength & Conditioning Journal Vol30, No.3, 33-41