5〜6月は運動会が多いシーズンですね。運動会では、保護者の方々が参加することも多いと思います。ここでよく話題になるのが、ハムストリングスの肉離れなどの怪我についてです。今日は、肉離れ予防について考えてみたいと思います。

ハムストリングスの肉離れは、主にスプリントやランニング中に発生するとされる、最もよく報告されるスポーツ傷害のひとつです。通常、重症度に応じて以下のようにⅠ~Ⅲ度に分類されます。

先行研究では、ヨーロッパのプロサッカー選手において、プレーに復帰できるまで、17±10 日(Ⅰ度)、22±11 日(Ⅱ度)、73±60 日(Ⅲ度)を要していると報告しています。

Ⅰ度:損傷される筋線維の数は少ない

Ⅱ度:相当数の筋線維が損傷される

Ⅲ度:筋が完全に断裂する

この記事によると、肉離れの主な原因は以下のように挙げられています。

1. 高速度ランニング – 特に遊脚期後期に膝伸展をコントロールするために伸張性筋活動を行う際に、ハムストリングスが大きな負荷を受けることで損傷しやすい

2. 筋力のアンバランス – ハムストリングスの短縮性・伸張性筋力の左右差や、大腿四頭筋との筋力比のアンバランスが影響する

3. 疲労 – 試合やトレーニングの終盤に発生しやすく、特に高速での筋力低下が影響する

4. 短い大腿二頭筋の筋束長 – 10.56 cm未満の短い大腿二頭筋の筋束長は、肉離れの危険性を4.1 倍高める

5. 既往歴 – 以前に肉離れを経験したアスリートは再発のリスクが高い

6. 年齢 – 高齢のアスリートほど肉離れの発生率が高い傾向がある

7. ウォームアップ不足 – 不適切なウォームアップは傷害のリスクを高める可能性がある

これらの要因が複合的に作用し、肉離れの発生につながるとされています。特に、単一の要因ではなく、多面的な視点で予防策を講じることが重要です。

冒頭で述べたように保護者や中高齢者においては、運動会への参加や、久しぶりに高強度の運動を行なった際(例:野球のベースランニング、サッカーでのスプリント等)にハムストリングスの肉離れをしてしまった、という話をよく聞きます。そこで今回は、年齢からの観点に注目してみたいと思います。

ハムストリングス肉離れの発生率は、25 歳以上のアスリート(19.2%)のほうが20 歳以下のアスリートより高いこと(19.2% vs 6.9%)が確認されています。また既往歴を無関係に評価すると、年齢が 1 歳増えるごとにハムストリングス傷害の危険性が 1.3 倍増加することも報告されています。さらに、大規模な陸上競技選手の集団においても、40歳以上のマスターズの選手は高校生や大学生のアスリートに比べ、肉離れを経験する可能性が有意に高いことも報告されています。

傷害リスクの増大に関わる年齢の影響は、体重の増加、股関節屈曲筋の柔軟性低下、ハムストリングスの伸張性筋力の低下、および大腿二頭筋の短い筋束長に起因すると仮定されています。したがって、至適な身体組成を維持し、ハムストリングスと股関節筋構造の柔軟性を保ち、ハムストリングスの伸張性筋力を維持することが、中高齢のアスリートの間でハムストリングスの傷害を予防する上で有益であると思われます。

先述しているように、肉離れ発生要因はいくつもあるため、傷害予防プログラムは多面的な観点から構成されることが望ましいとされています。

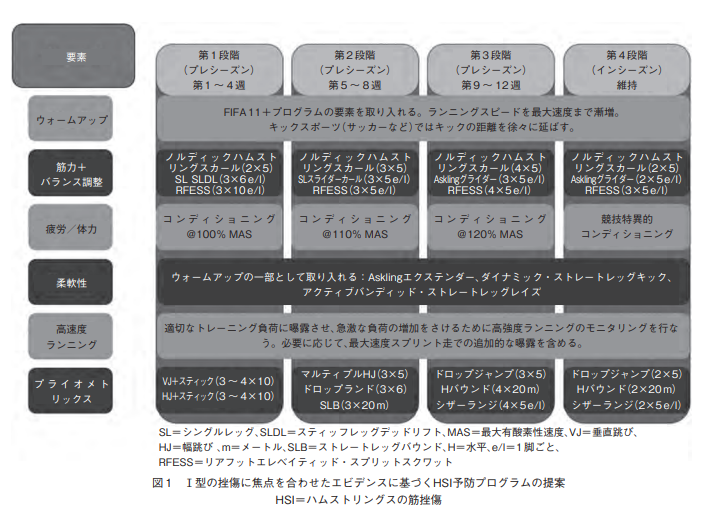

以下のプログラムの図では、継続的な試合などに参加するスポーツチームにおけるトレーニングを想定しています。ウォームアップ、筋力トレーニング、バランストレーニング、持久系コンディショニング、柔軟性トレーニング、高強度ランニング、プライオメトリックス(ジャンプ系)と多岐にわたっていますので、継続的にそれらの要素を組み込んで実施していきたいところです。

ウォームアップ欄に記載のFIFA11+の紹介については、日本サッカー協会の以下のページよりご覧ください。

https://www.jfa.jp/medical/11plus.html

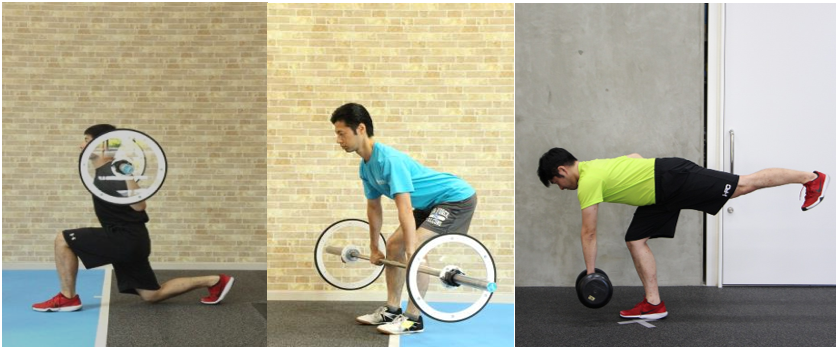

特に中高齢者では、上記の危険因子を考慮し、身体組成の維持に加え、ハムストリングスと股関節筋構造の柔軟性向上、ハムストリングスの伸張性筋力向上がより大切になります。以下の図に、柔軟性、伸張性筋力向上に貢献するエクササイズを紹介します。特に意識して実施してみましょう。(左からフォワードランジ、ルーマニアンデッドリフト、シングルレッグルーマニアンデッドリフト)

NSCAジャパン2020翻訳掲載分 Vol.27 No.10 p.28~46

原文 Strength & Conditioning Journal Vol42, No.3, 40-57

「ハムストリングスの筋挫傷:発生率、メカニズム、危険因子およびトレーニングの提案」